◇◆◇日々のようす◇◆◇ 2月

2月28日(金) 6年生を送る会

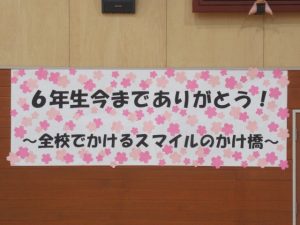

今日の2,3校時、「6年生、今までありがとう! 全校でかけるスマイルのかけ橋」をテーマに、6年生を送る会が行われました。新児童会が会を進行する中、6年生が入場し、その後5年生が6年生一人一人を紹介しました。6年生は「キメポーズ」でアピールです。

6年生の紹介の後は各学年の呼びかけです。入学式、ゲーム集会、音楽会、運動会など、学年ごとに場面を決め、それぞれの場面での6年生との思い出を語っていきました。劇あり、ダンスや応援ありと、学年ごとに工夫を凝らした呼びかけが聞かれました。

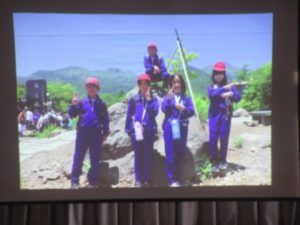

各学年の呼びかけの次は思い出のスライドです。懐かしい写真を見て、6年生もとても嬉しそうでした。

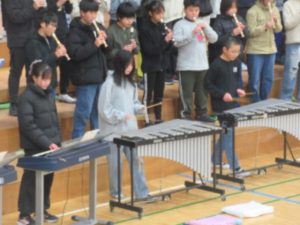

スライドが終わると6年生の発表です。1~5年生を巻き込んだ寸劇と、合奏「RPG」を発表してくれました。さすが6年生!という発表でした。

6年生を繰る会の最後は、全校合唱「with you smile」です。体育館いっぱいに全校児童による美しいハーモニーが響きました。(6年生の合奏や全校合唱はとても素晴らしかったので、何とかして保護者の皆様にも発表のようすを見てもらえればと思っています。現在、方法を検討中ですので、もうしばらくお待ちください)

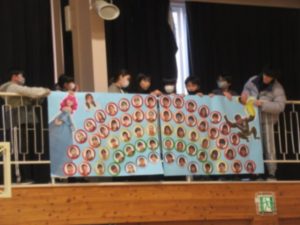

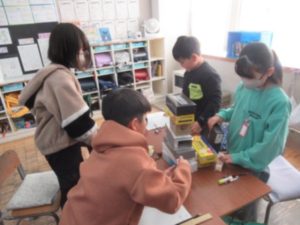

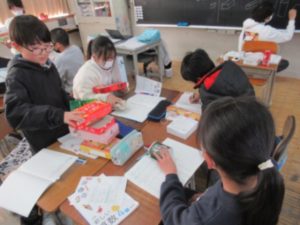

休み時間を挟んで、6年生を送る会の第2部は、たてわり遊びです。5年生が考えたゲームやクイズなどを6年生と一緒に楽しみました。たてわり遊びの最後には、下級生が用意したプレゼントを6年生に渡しました。写真とメッセージが飾られたカードをもらい、6年生もとても嬉しそうでした。

これまで、全校児童の先頭に立ち、下級生を引っ張ってきてくれた6年生のみなさん、ありがとうございました。そして今回、心に残る素敵な会を企画・運営してくれた5年生のみなさん、お疲れさまでした。

2月27日(木) いっしょに遊ぼうの会(支援学級)

小笠原流礼法授業(5年)・防災を学ぶ(4年)

6年生を送る会に向けて

今日の1校時に、来年度特別支援学級に入級するお友だちと一緒に遊ぶ会が行われました。お互いに自己紹介をしたあと、グループに分かれてボッチャとカローリング(床の上でするカーリング)を楽しみました。お互いに少し仲良くなれたかな?

2校時と3校時には、今年度最後となる小笠原流礼法の授業がありました。今日は5年生が入室の仕方(引き戸の開け方・閉め方)を教えていただきました。1つ1つの動きにはきちんと理由があり、その理由を理解すると動きもスムーズになると思いますが、慣れないうちはなかなか難しく、戸惑うことも多いようです。でも、5年生の子どもたちは友だちのやるのをよく見て学んでいて、だんだん上手になっていくのがわかりました。網倉師範、1年間ご指導ありがとうございました。

【1組】

【2組】

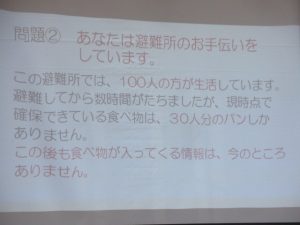

4年生は社会福祉協議会の方3名をお招きし、防災について学びました。3回目となる今日は、防災に関する問題をみんなで考える「防災クロスロード体験」をさせていただきました。1枚目の写真にあるような問題についてグループごとに考えたあと、全員でお互いの考えを共有するのが「防災クロスロード」なのだそうです。4年生なりに、自分ごととして災害時の対応について真剣に考えていました。

明日行われる6年生を送る会の会場準備を、5年生と先生方が行ってくれました。すてきな虹や看板、お花などが飾られ、とてもきれいで温かい雰囲気の会場ができ上がりました。5年生のみなさん、そして飾りをつくってくれた全校のみなさん、ありがとうございました。

2月26日(水) アドジャン(3年)

調べて話そう、生活調査隊(4年)・立体調べ(4年)

中学校授業体験(6年)・6年生を送る会に向けて

今日のあやめっ子タイムは先週に続いてアドジャン、今日は3年教室にお邪魔してみました。今日は指導者の入替で、1組を2組担任が、2組を1組担当が指導しました。指導者の入替があっても、エクササイズ自体はとてもスムーズに進んでおり、今日も朝から素敵なニコニコ笑顔が見られました。

4年生の国語(2組)と算数(3組)の授業にお邪魔しました。2組の国語は「調べて話そう、生活調査隊」という学習で、自分たちの身近にある疑問を調べて発表することが学習内容になります。今日は班ごとに、どんなことについて調べるかを話し合っていました。

3組の算数は立体の学習です。今日は家庭から持ち寄ったたくさんの箱(ご協力ありがとうございました)を直方体、立方体、その他の形に分類しました。おしゃれなお菓子の箱の中には、6角柱のものがあったり、ポテトチップの円柱の容器もありましたが、やはり箱の多くは直方体のようでした。

6年生は櫛形中学校に出かけて、中学校の体育の授業を体験してきました。マット運動の授業で、小学校でもやっている内容なのですが、やはり指導者が違い、環境が変わると子どもたちには新しい世界になるようで、中学校進学に向けてとてもよい刺激をもらっていたようでした。元気のよい大きな声での返事と、きびきびした行動をたくさん褒めていただいた6年生でした。

6年生を送る会に向けて、今日は中休みに6年生が退場するときにアーチを持つ子どもたちの練習を、5校時には全校合唱の練習をしました。全校合唱の「with you smile」は、今日初めて全校で合わせてみましたが、初めてとは思えないほど素敵なハーモニーが、体育館いっぱいに響きました。会の進行を務めた新児童会、指揮とばんそうを担当した5年生もそれぞれにとても素晴らしく、全校の「6年生、今までありがとう」の気持ちが、しっかり形になりつつあると感じました。

2月25日(火) 賞状伝達式

6年生を送る会リハーサル・版画の印刷(3年)

伝統工芸調べ(4年)・曲がるストローを使って(2年)

3連休明けの火曜日、今週は賞状伝達式から始まりました。今日渡したのは、書き初め大会の県特選の賞状と読書感想画、福祉ポスター、山梨チャンピオン(長なわ・短なわ)のそれぞれの入賞者の賞状です。1年生から6年生まで、みんなとても上手に賞状を受け取ってくれました。今日、賞状を渡した人の名前は、後日、学校通信で紹介させていただきます。

中休みには5年生と6年生が、6年生を送る会のリハーサルを行いました。5年生が6年生を紹介する場面のリハーサルです。今日の様子を見ていると、きっと温かい素敵な送る会になりそうです。6年生を送る会は、今週末の28日に行われます。

3年生の紙版画の様子です。パーツごとにインクを付け、紙に押していく様子を見ると、版画というよりハンコ(消しゴムハンコみたいな)に近い感覚なのかもしれません。緩衝材(プチプチ)や段ボールの筋などを上手に使った、素敵な作品ができ上がりました。

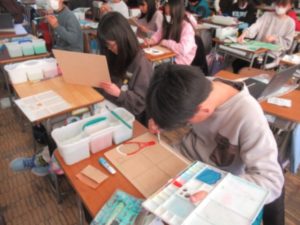

4年生の社会科の様子です。自分の興味のある山梨県の伝統工芸について、調べ学習をしていました。ちょっと覗いたところ、水晶細工やハンコ、親子だるまなど、いろいろな伝統工芸を調べている様子が見て取れました。この中から将来、伝統工芸の跡継ぎになる人がいるかも知れませんね。

今日、最後に紹介するのは2年生の図工です。曲がるストローを使って動くおもちゃを作っていました。マジックハンドを作ったり、ストローを手にして動く人形を作ったりと、それぞれに工夫が見られました。

2月21日(金) 小笠原チャレンジ(最終)

成長すごろく(1年)・自画像の仕上げ(6年)

台上前転(3年)・クラブ活動(最終)

金曜日の朝に通年で行っている小笠原チャレンジ(長縄)も、今日が今年度の最終になります。最後だということもあり、いつもよりも気合が入っているクラスも多かったようで、なかなかいい記録が出せたようです。

1年生の生活科です。1年間の自分たちの学校生活を思い出しながら、「すごろく」に記録していました。学校でもたくさんのことを学び、いろいろな経験を重ねてきた1年生。きっと何を書くか迷ったことと思います。

6年生の版画はいよいよ完成間近、今日は刷り上がった版画の裏面に色を付けていました。裏面に色をぬるというのが肝で、こうすることにより表から見たときに裏面の色がほんのりと淡く見えるそうです。とてもいい感じに仕上がっている子が多かったです。

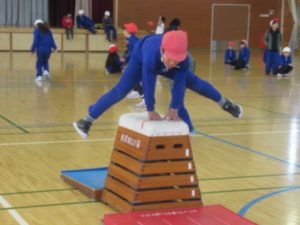

3年生の体育はとび箱、今日は台上前転の練習をしていました。写真で見るととび箱が見えませんが、低いとび箱の上にマットを敷き、子どもたちが「怖い」と思わないように工夫をしながら練習していました。台上前転の練習は初めてだったようですが、子どもたちも抵抗なく練習できていました。

朝の小笠原チャレンジ同様、クラブ活動も今日が今年度最終でした。今日もみんなとても楽しそうに参加していました。今日はそれに加えて、3年生のクラブ見学がありました。お兄さん、お姉さんが活動する様子を見学して、自分が来年、クラブを選ぶときの参考にするためです。今日の見学で、入りたいクラブが見つかったかな?

2月20日(木) 6年生ありがとうの会(支援学級)

元気アップタイム(2,5年)・最後の授業参観(6年)

今日の1校時、あすなろ学級、けやき学級、たけのこ学級が合同で、6年生を送る会より一足早く、6年生ありがとうの会をしました。はじめの会のあと、これまでお世話になった6年生に楽しんでもらおうと、グループごとに発表をしてくれました。内容はソーラン節、劇、6年生クイズ、プレゼントの5つです。どの発表からも「6年生ありがとう」の気持ちが伝わってきました。6年生からは下級生に向けて、得意なとび箱を披露してくれたり、イラストをプレゼントしてくれたりしました。とても温かい、素敵な会でした。

中休みの元気アップは今日が3回目、最終回でした。今日、挑戦してくれたのは2年生と5年生でした。気温は低かったものの、昨日よりも風が強くない分、体感温度ちょっと高く感じました。2年生にも5年生にも少年野球をしている子がいるので、その子たちが投げたときには、まわりの子から「オーッ」と歓声が上がっていました。

【2年生】

【5年生】

5校時は6年生にとって小学校生活最後の授業参観です。今日は両クラスとも、一人一人が「自分の心に残った言葉」を紹介してくれました。偉人の残した言葉や漫画やアニメのキャラクターのセリフなど、出典はさまざまでしたが、どれも心に残る素晴らしい言葉でした。

【1組】

【2組】

授業参観が終わったとは、体育館に移動して6年生が合奏を披露してくれました。演奏してくれたのは、SEKAI NO OWARIの「RPG」です。息の合った素晴らしい演奏でした。この演奏は、6年生を送る会でも披露してくれることになっているそうです。

学年部会にも、多数の保護者の皆様が参加してくださいました。お忙しいところ、ありがとうございました。

2月19日(水) アドジャン(6年)

元気アップタイム(1,3年)

ソフトバレーボール(5年)・スーホの白い馬(2年)

今日のあやめっ子タイムは6年教室にお邪魔してみました。今日からエクササイズは「アドジャン」です。「アードージャン」のかけ声のあと、決められたお題についてみんなで話します。6年生が本校で、「あやめっ子タイム」をするのも残りあと3~4回程度。4月からは櫛中で「くっしータイム」になります。

【1組】

【2組】

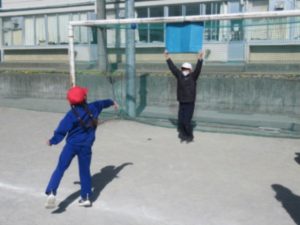

中休みには、今日も元気アップタイムが行われました。今日、挑戦してくれたのは1年生と3年生です。強い風が吹き、とても寒い中でしたが、体育委員会のお兄さん、お姉さんや先生方が抑えてくれた的をめがけ、ボールを投げました。1年生は右足が前に出て投げる子も多かったようですが、きっとその方が投げやすいのでしょうね。3年生(特に男の子)は、豪快なフォームでボールを投げる子も多くいました。

【1年生】

【3年生】

5年生の体育の様子です。体育館でソフトバレーボールをしていました。経験の少ない子にとってはなかなか難しいバレーボールですが、みんなよく声を出しながら、楽しそうにプレイしている姿がとても印象的でした。

2年生の授業です。避難訓練ではなく、国語の物語文「スーホの白い馬」の読み取りをしているところです。みんなが床に伏せているのは、物語に出てくる白馬の動きを動作化するためです。跳びはねたり、いなないたり、走ったり…動作化することで、白馬の心情に迫るのが目的です。みんな「迫真の演技」をしていました。

2月18日(火) あいさつ運動

明日へジャンプ(2年)・元気アップタイム(4,6年)

紙版画(3年)・これは、何でしょう(1年)

昨日と今日の2日間、新旧の児童会が協力してあいさつ運動を行いました。この時期の朝のあいさつは寒くて大変だったと思いますが、こうした少しずつの努力が、あいさつが盛んな学校づくりにつながっていくのだと思います。2日間、お疲れさまでした。

2年生の生活科は、先週の授業参観の時に発表した小さい頃の自分の様子を、プリントにまとめていました。授業参観で使った写真もプリントに貼り付け、また一つページが増えたようです。最終的には冊子にまとめるのかな?自分でつくる貴重な成長の記録ですね。

中休みには4年生と6年生が「元気アップタイム」に挑戦しました。校庭のゴールやバックネットに取り付けられた的をめがけて、1人3球ずつボールを投げ、合計得点をクラスの点数にします。近くから投げると当たっても点数が低く、遠くから投げて的に当たると高得点がもらえます。堅実に近くから投げて点数を稼ぐ子、遠くから投げて高得点を狙う子など、いろいろな子がいたようです。どのクラスもお互いに応援しながら投運動を楽しんでいました。

3年生の図工は1組・2組ともに今日から紙版画です。市販の教材を使うのではなく、家から持ってきた段ボールをはがしたり、毛糸や緩衝材(プチプチ)を使って作品を作っていきます。特に大変なのが段ボールの表面をはがす作業で、そのことに熱中している子もたくさんいたようです。どんな作品が出来上がるかな?

今日の午後は、1年生の授業参観と学年部会が行われました。授業参観は国語の授業で、子どもたちがつくった「これは、何でしょう?」クイズを出題し、みんなで答えを考えました。問題の加減がなかなか難しく、すぐに答えがわかるもの、なかなか答えがわからないものなど、いろいろな問題があったようでした。でも、みんなとても上手に発表できていて、感心しました。

授業参観後の学年部会には、今日もとてもたくさんのお父さん・お母さんが残ってくださいました。ご協力ありがとうございました。

授業参観も、あとは明後日の6年生を残すのみとなりました。

2月17日(月) 指導者ローテーション(1年)

投げる運動(2年)・6年生を送る会に向けて(5年)

合奏の練習(6年)

授業参観後の学年部会で、校長が説明させていただいている「教科の指導者ローテーション」を、1年生が算数の時間に試行で実施してくれています。1組担任が2組、2組担任が3組、3組担任が1組の授業を担当し、子どもたちと一緒に学習を進めています。学習内容は「時計の読み方」で、内容的には1年生にとってはなかなか難しい内容です。効果等について検証をし、今後の実施の参考にしていきたいと思います。

2年生の体育は、バンダナでくるんだボールを使って「投げる」運動に取り組んでいます。毎年行われている体力テストの結果でも、小笠原小の子どもたちの「投げる力」は、全国平均と比較してもやや弱いという結果が出ています。今週の中休みには「元気アップタイム」として、投運動を行っていきます。

6年生を送る会に向けての準備が着々と進んでいます。今日の中休みには5年生が合唱台の準備をしてくれました。木製の合唱台はとても重いのですが、5年生がみんなで協力して素早く組み立てることができました。

4校時には、教室で6年生に渡すメッセージの仕上げやたてわり遊びの進行の練習をしていました。

6年生は体育館で合奏の練習です。どうやら6年生を送る会で披露してくれる曲のようです。もしかしたら、他の機会にも発表してくれるかもしれないそうですが…。全体で合わせての練習を始めてからまだ日が浅いそうですが、「さすが!」の演奏でした。

2月14日(金) たてわり班引き継ぎ

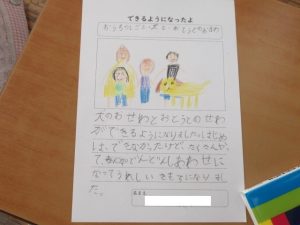

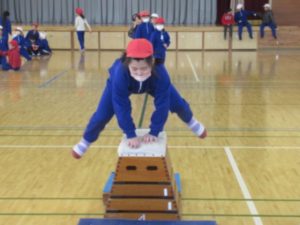

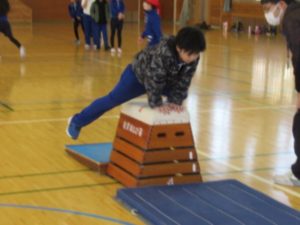

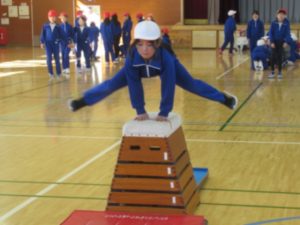

できるようになったこと(1年)・とび箱(3年)

版画・浮き彫り・電気自動車(6年)

明日へジャンプ(2年)

今日の朝、6年生から5年生へたてわり班の引き継ぎが行われ、6年生が使っていたビブスとファイルを5年生に渡しました。6年生はいよいよ卒業に向けてまっしぐら!という時期になってきました。

1年生は、今年1年間を振り返り、自分ができるようになったことを絵と文でまとめていました。学校では数えきれないくらいたくさんのことができるようになった1年生ですが、その中で一番心に残っているのはどんなことでしょう?

【1組】

【2組】

【3組】

3年生の体育はとび箱です。これまで紹介した学年と同様、開脚とびをしていました。なかなかダイナミックな跳び方をしている子も多く、すごいなぁ~と感心してしまいました。

6年生の4校時の様子です。1組は図工で、版画の仕上げに入っているようでした。速い人は次の制作、ジュエリーボックスの浮き彫りに挑戦していました。

2組は理科、今日は手回し発電機でコンデンサーに電気をため、ためた電気で動く電気自動車を作って走らせていました。理科の教材の制作は、6年生になってもワクワクしますね。

今日の午後は2年生の授業参観、学年部会が行われました。授業は3クラスとも生活科で、小さい頃(1歳くらいかな?)の自分がどんな子だったか、おうちの人に取材したことをまとめて発表しました。発表の前には名前を伏せて小さい頃の写真がスライドで映され、みんなで誰かを当てました。

授業参観後の学年部会にも、たくさんのお父さん、お母さん方が残ってくださいました。ありがとうございました。

2月13日(木) 漢字クイズづくり(2年)

ホワイトボードづくり(5年)・版画の印刷(4年)

食文化を調べる(4年)

ここのところ会議が多く、なかなか子どもたちの学習の様子をゆっくり見ることができません。今日は午前中、来年度の教育振興基本計画について県教育委員会から説明がある会がオンラインで行われました。

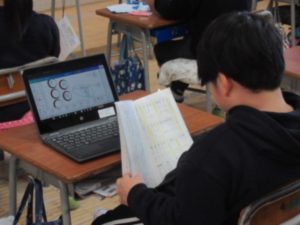

会議が終わり、2年教室を覗いてみると、クロームブックを使って漢字を組み合わせて2字の熟語を作るクイズづくりをしていました。教科書の後ろの習った漢字の一覧などを見ながら、クイズづくりを進めていました。

5年生のホワイトボードづくりです。糸のこやのこぎりを使って板を切る作業は前時までに終わっていたようで、今日は切り取った板に絵の具を使って絵を描いていました。動物やキャラクターを書いている子が多かったような気がしました。担任の先生も一緒に作品作りをしている姿がとてもいいなぁーと思いました。

4年生の図工は版画の印刷です。3組、2組に続いて、今日は1組の子どもたちが印刷をしていました。刷り上がった作品は、どれもなかなかの出来栄えでした。

同じ時間、3組では道徳の授業をしていました。今日は教材文の「赤飯」を読んでから、日本の食文化についてクロームブックや図書資料を使って調べていました。調べ学習をしている姿を見ると「総合の時間かな?」なんて思いましたが、こうして資料を読むだけでなく調べ学習を行うことも、今の道徳では必要とされています。

2月12日(水) どちらを選ぶ(1年)

6年生を送る会に向けて(4年)

体ほぐしの運動(2年)・第2回児童総会

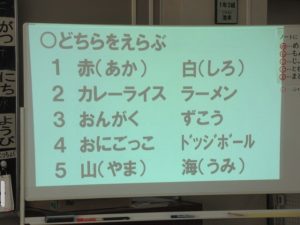

今日のあやめっ子タイムは先週に続き、「どちらを選ぶ」です。1年教室にお邪魔してみました。今日は1年生でも担当のローテーションが行われ、1組担任→3組,2組担任→1組,3組担任→2組にそれぞれ出向いて指導を行いました。あやめっ子タイムは型が決まっているので、誰が指導しても子どもたちに戸惑いはありません。今日も素敵な笑顔がたくさん見られました。

【1組】

【2組】

【3組】

4年教室にお邪魔してみると、花紙を使ってきれいな緑色の花を作っていました。「何に使うの?」と尋ねてみると、「6年生を送る会」という返事が返ってきました。会場を飾るのに使うのかな?それとも、アーチづくりに使うのかな?

2年生の体育にお邪魔してみました。今日は「体ほぐしの運動」ということで、いろいろな運動をしていたようです。私が体育館に行ったときには、「尺取虫」で後ろに進む運動をしたあと、ゲーム集会でもやった「フラフープくぐり」をしていました。いろいろな運動を経験することで、体の柔軟性や巧緻性が向上すると思います。

3校時には今年度2回目の児童総会がオンラインで行われました。各学級で話し合った反省をもとに今年の児童会活動を振り返り、成果と課題を出し合うことで1年間の総括をし、来年度の児童会活動に生かすことが目的です。協議の結果、今年の児童会スローガン「みんなの絆で輝かせよう おが小スマイル」が達成できたことが承認されました。今日の反省を生かし、来年度も充実した児童会活動が行われることを期待しています。

【提案をする児童会本部・各委員会の委員長】

【各学級のようす】

会の最後には、児童会の引継ぎ式も行われました。

児童会本部役員のみなさん、1年間ありがとうございました。

2月10日(月) Where do you want to go?(5年)

ディベート(4年)・仕事発表会(3年)

今日は午前中、櫛形地区の校長の会議があったため、子どもたちの様子をあまり見られませんでした。(残念…)

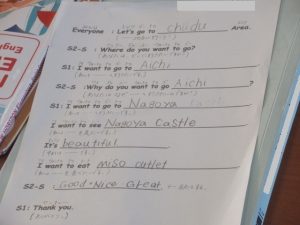

学校に戻ってきて校舎内を歩いていると、5年生が何かを発表している場面に出会いました。よくよく見ると外国語の時間で、前時までに書いておいた原稿を手に、自分の行きたい県と見たいもの、食べたいものを発表していました。スライドでそれぞれの件の様子を映しながら、なかなか流暢な英語で「I want to go to…」と発表をしてくれました。

5年生の国語の授業です。今日はクラスを2つのグループに分けて「夏と冬のどちらがいいか」について、ディベート(討論会)をしていました。大切なのは説得力のある根拠を示すこと、それぞれの季節の「よさ」をしっかりアピールしていました。

今日の午後は3年生の授業参観と学年部会がありました。先週の4,5年生同様、今日もとても多くの保護者の皆様が参観してくださいました。授業は総合的な学習で、子どもたちが調べたさまざまな職業について、ポスターセッション形式で発表し、保護者の皆様に聞いてもらっていました。練習の成果を発揮し、とても立派な発表ができていました。授業参観後の学年部会にも、とても多くの方にごを参加いただきました。ありがとうございました。

2月7日(金) おみせやさんごっこ(1年)

毛筆(5年)・版画を彫る(6年)

じしゃくの性質(3年)・授業参観と学年部会(4年)

昨日は国語「ものの名まえ」の様子を紹介しましたが、今日は1組と2組で、作ったカードを使っておみせやさんごっこをしていました。「お花屋さん」「ケーキ屋さん」「パン屋さん」「ゲーム屋さん」などなど、たくさんのお店が出され、買い物のやり取りを楽しんでいました。校長も鉄琴とモンブランケーキを売ってもらいました。

5年生の習字の時間です。今日は「飛行」という字を書いていました。「飛」という字は画数も多く、バランスがとりづらい字だと思いますが、みんなとても上手に書いていました。

6年生の図工は今日も版画の自画像です。何度目かの紹介になりますが、学年が上がるにつれて、「線」だけではなく「面」を彫るようになるので、完成までに時間がかかります。みんな根気強く彫り進めています。

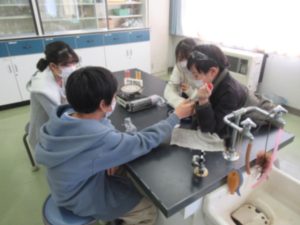

3年生の理科は磁石の学習をしています。今日は、「磁石は離れていても鉄を引きつける力がある」ことを実験で確かめました。普段、身近にあって使っている磁石ですが、改めて実験をして確かめてみると、意外と知らなかったことも多くあることに気がつきます。

今日の5校時には、4年生の授業参観がありました。とても寒い午後でしたが、とてもたくさんの保護者の皆様に参観していただけました。寒い中、お忙しい中、ありがとうございました。授業は3クラスとも保健の学習でした。授業参観後の学年部会にも、教室からはみ出してしまうくらい多くのお父さん、お母さんに残っていただきました。

来週は2年生、3年生の授業参観が予定されています。暖かくしてお出かけください。

2月6日(木) ものの名まえ(1年)

段ボールを使った工作(3年)・メッセージカードづくり

防災を学ぶ(4年)・糸のこを使って(5年)

1年生の国語では、ものの名前を調べてカードに書き、お店屋さんごっこをするそうです。今日はグ「動物の名前」「食べ物の名前」などのグループに分かれ、カードを書いていました。すてきな絵がたくさんあったので、きっと楽しいお店屋さんごっこになることと思います。

昨日、2組でやっていた段ボールを使った工作を、今日は1組がやっていました。1組ではとても大きな段ボールがたくさんあったので、それを使ってみんなで家を作っているグループがいくつかあったようです。できあがった作品を見て、みんなとても満足そうでした。

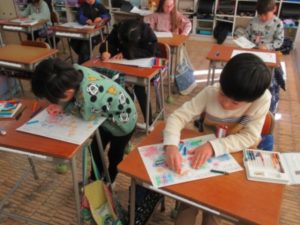

中休み、前に4年生がつくってくれたメッセージカードに、1~4年生がメッセージを書きました。(5年生はすでに書いてあったようです)たてわり班ごとにそれぞれのクラスに集まり、5年生が描き方の説明をしてくれたあとで、メッセージを記入しました。下級生に丁寧に説明してあげる5年生の姿が各教室で見られ、とても頼もしかったです。

4年生は社会福祉協議会の方に学校に来ていただき、福祉について学びました。今回のテーマは「防災」です。たくさんの画像や動画を見せていただいたことで、自分ごととして災害について考えることができました。

5年生の図工です。ホワイトボードの伝言板を作っています。まず、板を糸のこやのこぎりを使って自分がつくりたい形に切り、そのあとでやすりをかけ、絵を描いてから最後にホワイトボードを貼り付けます。糸のこを使うことは大人になってからもめったにないと思いますが、子どもたちは積極的にチャレンジしているようでした。出来上がりが楽しみですね。

*學校評価のページに、今年度の学校評価・学校関係者評価委員会の評価書を掲載しました。

2月5日(水) どちらを選ぶ(5年)

合奏の練習(6年)・段ボールを使った工作(3年)

あやとり(1年)・長さを測る②(2年)

あやめっ子タイムは今日から「どちらを選ぶ」です。今日は5年教室にお邪魔してみました。「サンドイッチとおにぎり」「国語と算数」「お弁当と給食」「夏と冬」「いぬとねこ」のそれぞれについて、どちらを選んだかとその理由をペアで伝え合います。5年生の素敵な笑顔がたくさん見られました。

6年生は教室と音楽室を使って、合奏の練習に取り組んでいました。鍵盤ハーモニカ、リコーダー、木琴、鉄筋、キーボード、打楽器とたくさんの楽器を使って演奏をするようです。練習していた曲といつ発表するかは、今のところ内緒、ということでお願いします。

3年生の子どもたちが最近、段ボールを抱えて登校する姿をよく見かけました。「何にするの?」と尋ねると、「図工で使うんだよ」と教えてくれました。今日、3年教室に行ってみると、その段ボールを使ってグループごとに作品づくりをしていました。段ボールカッターで段ボールを切ったり、切れ込みを入れて組み合わせたりしながら1つの作品を作り上げていくようです。

1年生の生活科は今日も昔の遊びです。2組の子どもたちは「あやとり」に挑戦していました。先生の説明を聞いてみると、どうやら「ほうき」をつくっていたようです。「あやとり」といえばドラえもんののび太君が得意なものですが、子どもたちはのび太名人のようにはなかなかいかないようで、「わかんなーい」という声もあちらこちらから聞こえてきました。お父さん、お母さん、おうちでも教えてあげてください。

昨日、2年生がいろいろなものの長さを測っている様子を紹介しました。今日は昨日、紹介できなかった3組の様子です。1mのものさしを使って教室の中のいろいろなところの長さを測っていました。どうやら、水道の横にある壁の高さがちょうど1mだったようで、見つけた子どもたちは「ぴったり見つけた!」と、先生や友達に報告していました。

今日の午後、あやめホールで市内の小中学校の先生方が一堂に会し、研究発表会・教育講演会が行われました。本校からも研究主任が登壇し、2年間の市指定研究の研究成果を発表してくれました。

2月4日(火) 長さを測る(2年)

水溶液の性質(6年)・版画を彫る,刷る(4年)

授業参観・学年部会(5年)

今日の最初は2年生の算数です。新しく学習した1m(メートル)の量感を身に付けるために、1mのものさしを使って教室のいろいろな場所の長さを測ったり、自分の腕を広げた長さ(2年生では約1m)を使ってものの長さを測ったりしました。この「量感を身に付ける」というのは思いのほか大切で、こうした活動を行うことで長さ(広さや重さ、かさも同様)の感覚が身に付いていきます。

6年生は理科室で実験です。この時間は「塩酸に銕・アルミニウムを溶かした液を蒸発させて出てきた固体は、もとの銕・アルミニウムかどうか」を調べていました。インターネットを検索したりAIに聞いたりしたりすることで、何でも手軽に調べることができる現代ですが、こうして実験をして、実際に目で見たりにおいを嗅いだりすることもとても大切なことだと思います。(今回の実験は結構きついにおいがします)

4年生は版画の続きです。1組では板を彫り進める作業が続いています。2組では彫り終わった子が板にインクを付けて、印刷をしていました。昔は油性の絵の具を使っていたので、手や服についてしまったインクがなかなか落ちませんでしたが、今は水性のインクを使っています。相変わらずついてしまったインクは落としづらいのですが、油性の頃よりはだいぶマシになったように思います。

【1組】

【2組】

今日から3学期の授業参観が始まりました。初日の今日は5学年の授業参観と学年部会です。授業ではメディアリテラシーについて、みんなで考えるという内容でした。授業が終わったあとの学年部会にも多くの保護者の皆様に参加していただきました。お忙しい中、ありがとうございました。

2月3日(月) ボールけりゲーム(1年)

キックベースボール(3年)

6年生を送る会に向けて(5年)・体の発育(4年)

2月になりました。週末は雪が降らずにホッとしましたが、今日は1日中、曇天で肌寒い1日でした。そんな中ですが、1年生と3年生が校庭で体育をしていました。どちらもボールを蹴る運動で、いわゆる「ベースボール型」のゲームをしていました。1年生は攻撃側の人が蹴ったボールを、守っている人が取って、その場に全員が集まるまでにどのくらい進塁できるかで点が入るゲームを、3年生は守っている人の集まる場所が3か所に増えたゲームをしていました。(言葉で説明するのはなかなか難しいです。写真をご覧になった方がお分かりいただけると思います)

【1年生】

【3年生】

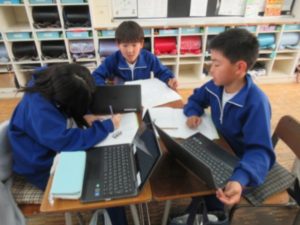

先週、6年生を送る会に向けてたてわり班の写真撮影が行われましたが、今日は5年生が6年生を送る会に向けての準備をしていました。前半は6年生を送る会でたてわり班ごとに行うゲームの内容や進め方の相談を、後半は6年生へのメッセージづくりについて話し合っていました。6年生の思い出に残るような会になるようにと、5年生みんなで頑張っています。

4年生は保健の授業で、自分たちの体の成長について調べていました。年齢に伴って体が成長していくことが、成長には個人差があること、身体の成長のためには何が必要かなどを学んでいきます。

栽培委員会がスライドで新聞を作ってくれました。子どもだけが見るのでは勿体ないと思い、担当の先生の許可を得て、ホームページにも掲載させていただきます。下のタイトルをクリック(タップ)してご覧ください。